Methanol und range- extended Cars -

Besuch der OBRIST Group in Lindau

durch den AK Energie, 9. Mai 2025

Frank Obrist arbeitete von 1984 bis 1996 als Entwicklungsingenieur im TES Wankel Institut in Lindau. 1996 gründete er die OBRIST Engineering GmbH in Lustenau. 2022 kaufte er von der Volkswagen AG das denkmalgeschützte Gebäude in Lindau nahe der Therme und direkt am See gelegen (Bild 1), in dem wir empfangen und hervorragend betreut wurden durch Herrn Thorsten Rixmann und Frau Claudia Hoferer.

Das Unternehmen ist eine deutsch-österreichische Industriegruppe, die auf dem Gebiet nachhaltiger Energiekonzepte arbeitet. Es versteht sich als Lizenzgeber (über 200 angemeldete und bereits über 120 vergebene Patente weltweit) für ein breites Zielfeld - Energiewirtschaft, Automobilindustrie inklusive Zulieferer, Luftfahrt, Schifffahrt, Chemische Industrie etc..

Nachhaltige und CO2 senkende Energiekonzepte stehen dabei im Fokus.

Für zwei Konzepte, für die wir uns interessiert hatten, gab uns Herr Rixmann (Chief Marketing Officer) einen tieferen Einblick.

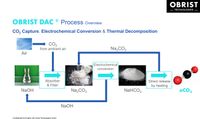

Das erste Konzept fußt auf der Gewinnung von Kohlendioxid und Wasserstoff aus der Atmosphäre. Der Prozess der CO2-Gewinnung wird im Allgemeinen als „direct air capture“ bezeichnet.

In einer Großanlage wird mit Hilfe hochkonzentrierter Natronlauge (NaOH) gleichzeitig CO2 und H2O aus der Umgebungsluft aufgenommen. Dafür bedarf es einer NaOH Konzentration von über 40% in der Natronlauge. Es entsteht Natriumcarbonat (Na2CO3), das der Elektrolyse zugeführt wird.

Mittels der Elektrolyse wird Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 erzeugt, das Natriumcarbonat kombiniert mit dem freien Wasserstoff zu Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), welches teilweise ausgeleitet und in einem weiteren Prozess erwärmt und damit sowohl in CO2 (dem eigentlichen Zielprodukt des Verfahrens) und teilweise wieder Natriumcarbonat zerlegt wird. Letzteres wird wieder in die Reaktionskette des Elektrolyseurs gegeben.

Bei dem Prozess im Elektrolyseur kombinieren die freien Na-Ionen mit der Hydroxid-Gruppe zur Natronlauge, die ausgeleitet wieder für den Einfang von CO2 und H2O dient.

Diese Art des „direct air carbon capture“ ist mit eine der effizientesten Methoden, erfordert jedoch sehr hohe Mengen an Strom. Ideal wäre es, wenn sehr viel solare Energie und gleichzeitig ein hoher Wassergehalt in der Luft zur Verfügung stünden. Beides sind jedoch gegenläufige Gegebenheiten. Die auf der Erde notwendigen Bedingungen für einen sich lohnenden Aufwand gibt es nur in sehr heißen Zonen, in denen solare Energie genug vorhanden und die Luftfeuchtigkeit noch ausreichend ist. 10% Luftfeuchtigkeit gibt es aber durchaus auch in Wüstengebieten, so dass sich dort entsprechende Möglichkeiten eröffnen.

Bild 4 zeigt ein Prinzipbild einer großen Solaranlage zur Erzeugung des notwendigen Stroms.

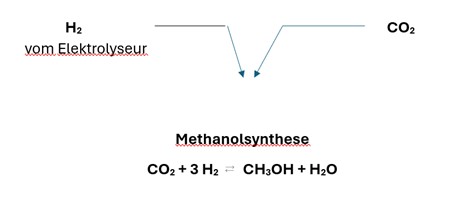

Der im Elektrolyseur freigesetzte Wasserstoffs wird mit dem CO2 zu Methanol synthetisiert (Bild 5). Derart erzeugte synthetische Brennstoffe werden auch Sub-Zero-Methanol bezeichnet.

Methanol lässt sich wie Öl oder Gas gut lagern und transportieren und ist geeignet, in unseren industriellen Prozessen überall da eingesetzt zu werden, wo Strom bzw. Akkumulatoren wegen ihrer geringen Energiedichte nur schlecht oder sogar überhaupt nicht eingesetzt werden können. Dies gilt vor allem für Großsysteme wie z.B. Schiffe und Flugzeuge, aber auch zur momentanen Überbrückung bei PKWs, mindestens so lange, bis entsprechende Batterien zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle haben die Obrist-Ingenieure weitergemacht und so konnte Herr Rixmann uns das zweite Konzept vorstellen.

Dabei handelt es sich um die Entwicklung eines effizienten kleinen Verbrenners zur Stromerzeugung (Bild 6), der einen relativ klein dimensionierten und damit auch vergleichsweise leichten Akkumulator in einem PKW kontinuierlich mit Strom beliefert.

Dieses als Reichweitenverlängerung (Range Extended Cars) bezeichnete Prinzip wurde auf Fahrzeuge von Tesla Model Y angewendet (Bild 7).

Damit verwirklicht die Obrist Group die Idee, die hohe Energiedichte des Methanol und die Sparsamkeit des Elektroantriebs und dessen Rekuperationseffekt miteinander zu kombinieren (siehe Bild 5). Der Methanolantrieb versorgt lediglich die stark verkleinerte Batterie (nur noch 17,3 kWh Kapazität bei lediglich 98 kg) und führt so zu einer hohen Gewichtsersparnis.

Mit dem straßenzugelassenen Beispiel eines „Hyper-Hybrid“-Fahrzeugs demonstriert die OBRIST Group ein Fahrzeug, dessen Dauerleistung bei 110 kW liegt und das kurzzeitig bis zu 200 kW abgeben kann. Auch die Batterie selbst ist eine Entwicklung des Unternehmens. Der Verbrauch soll im Mittel bei etwa 1,5 Liter Benzin sowie rund 3,3 Liter Methanol pro 100 Kilomete, die Gesamtreichweite bei über 1.000 Kilometern liegen.

Verbindet man beide Konzepte miteinander und berücksichtigt man, dass neben der Methanol-Herstellung auch Kohlenstoff in seiner Grundform abgeschieden wird, ist die Verwendung des Methanol für das Fahrzeug CO2-negativ, oder mit den Worten des Unternehmens: im Gesamtprozess „verbraucht“ das Fahrzeug etwas mehr CO2 als es wieder in die Umwelt zurück gibt.

Die Machbarkeit des Verfahrens zur Methanolherstellung wurde über eine Due Diligence (abgeschlossen am 17. April 2024) durch das Ingenieurs- und Beratungsunternehmen ILF Consulting mit Unterstützung von Finanzexperten der BDO Austria und Patentanwälten der ETL IP evaluiert. In einem nächsten Schritt würde der Bau eines Giga-Solarparks im Sonnengürtel der Erde anstehen. Dazu gibt es den Informationen zufolge Gespräche in Namibia, Ägypten, Marokko, Brasilien, Indien, China, Australien und den USA sowie auf der arabischen Halbinsel.

Der hohe Geldbedarf dafür hat die OBRIST Group veranlasst, sich institutionellen Investoren gegenüber zu öffnen. Die Hoffnung ist, dass auch die EU sich hinter dieses Projekt stellt.

Auch dann, wenn die gesamte Mobilität durch elektrische Systeme sichergestellt sein sollte, ist das Konzept aufgrund der o.g. Lagerfähigkeit und der je nach Entfernung geringeren Transportkosten gegenüber Strom für die verbleibenden und darauf angewiesenen industriellen Szenarien wichtig.

Bildnachweise:

Bild 1, 3, 4, 6, 8 OBRIST GmbH

Bild 2, 5, 7, 9 MIT Bodensee

Ein herzliches Dankeschön sagt der Arbeitskreis Energie der MIT Bodensee der OBRIST GmbH und insbesondere Frau Hoferer und Herrn Rixmann,